第17回相続コラム 相続手続きに便利な法定相続情報証明制度とは

- 2019.04.12

- 相続制度

- 法定相続情報一覧図, 法定相続情報証明制度

相続に関する様々な手続きには種々の証明書が必要になります。中でも相続を証するための戸籍は量が多く、手続きごとに戸籍の束を提出すると戸籍の確認作業から始まるためスピーディーに手続きが運ばない場合もあります。そこで、今回は平成29年に新設された「法定相続情報証明制度」について解説します。

法定相続情報証明制度とは

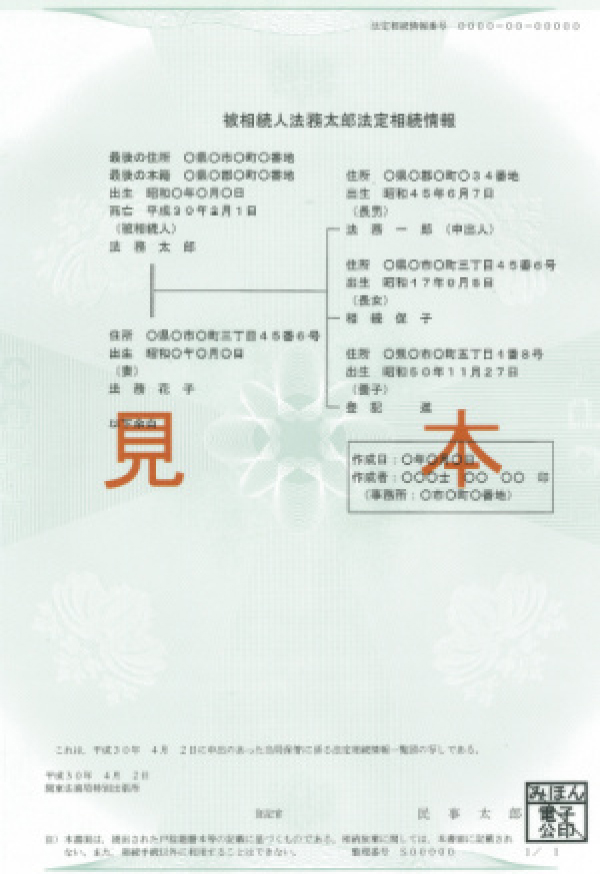

法定相続情報証明制度とは、大量の戸籍を簡素化した相関関係図にして証明書として発行できる制度のことです。一度手続きを踏んで法定相続情報一覧図を作成すると法務局で公的な証明書が無料で発行できるので、相続人の書類準備の負担軽減を図ることができます。

法定相続情報証明制度を利用する流れ

1.必要書類を準備(一般的なケース)

・被相続人の戸籍謄本

→出生から死亡時までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本

・被相続人の住民票の除票

→被相続人の最後に住んでいた場所がわかる書面

・相続人の戸籍謄抄本

→相続人全員の戸籍謄抄本を用意します

2.法定相続情報一覧図の作成

被相続人の戸籍の記載からわかる相続人の関係図を一覧にした相関図を作成します。

相関図の書き方については、法務省ホームページに様式見本があるのでそちらを参考に作成すると便利です。

法務省ホームページ

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

3.申請書の提出

上記の1と2と合わせて、申請書を法務局に提出します。

4.登記官による確認

申請が行われると、作成された相続の相関図(法定相続情報一覧図)が法務局で保管されます。認証文つきの法定相続情報一覧図の写しの交付を請求できるようになります。なお、提出した、戸除籍謄本は申請が終わると返却されます。

証明書の利用

発行された法定相続情報一覧図を各種の手続きへ利用することができます。

相続登記や被相続人の銀行の預金払戻など各種相続手続きに利用することができます。

法定相続情報一覧図は戸籍の代わりになるものです。そのため遺産分割協議書などの各種手続きに必要な書類は別途必要になります。また法定相続情報一覧図は司法書士事務所が代理して取得することが可能です。取得でお困りの場合は当相談所にご相談ください。

-

前の記事

第16回相続コラム 相続放棄の手続き 2019.04.05

-

次の記事

第18回相続コラム いまさら聞けない遺産分割の基本 2019.04.19