第163回相続コラム どうなるの?相続人資格が重複している場合の相続分について

相続人の中に、相続人としての資格を複数持つ者が存在する場合に、その者の相続分はどうなるのでしょうか。今回のコラムでは、相続人の資格が重複している場合の相続分について、少し難解なテーマですが、図などを用いて分りやすく解説したいと思います。

相続人資格の重複

相続人としての資格が重複するケースというのはどのようなケースなのでしょうか。具体例で見てみましょう。

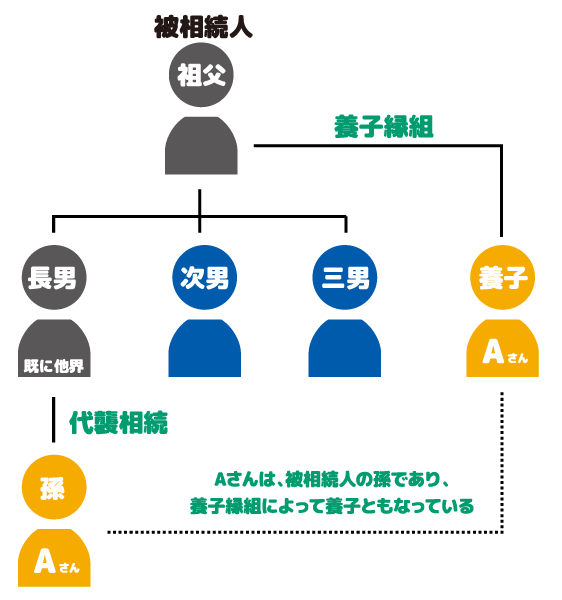

被相続人の孫が養子の場合

典型的なケースは、図のように、孫を養子にしているというケースです。Aさんの父親である長男は既に亡くなっているので、Aさんは自身の父親が本来相続するはずであった相続分を相続する「代襲相続人」の資格を有することになりますし、また、Aさんは被相続人の「養子」としても相続人の資格を有することになります。

代襲相続について詳しくは

「第103回相続コラム 相談事例から学ぶ代襲相続」をご覧下さい。

図のようなケースでは、Aさんは、代襲相続人としての相続分と、養子としての相続分の両方を相続することになります(昭26.9.18民甲1881民事局長回答)。

具体的には、図のケースでは、被相続人の子は、長男・次男・三男と養子の4人とカウントされるため、それぞれ1/4ずつの相続分となります。

そして、Aさんは、長男(自分の父親)の相続分を代襲相続によって取得し、養子としての相続分も取得するため、合わせて1/2の相続分を取得することになります。

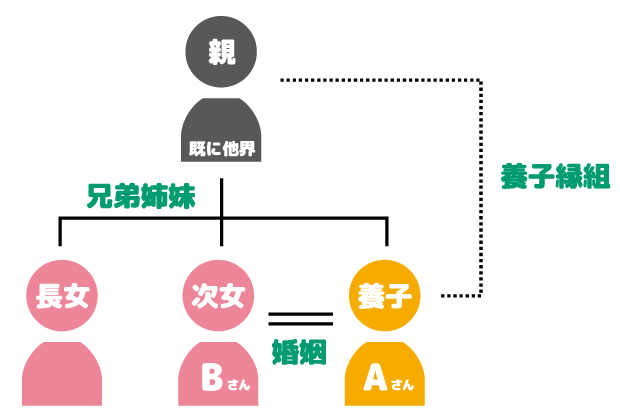

実子と養子が婚姻している場合

図のように、実子と養子が婚姻しているケースにおいて、実子または養子のいずれか一方が亡くなると、他方は配偶者としての相続資格と、兄弟姉妹としての相続資格が重複することになります。

例えば図のBさんが亡くなると、AさんはBさんの配偶者としての相続資格があり、また、AさんはBさんの兄弟姉妹でもあるので、兄弟姉妹としての相続資格も有することになります。

「養子と実子は兄弟姉妹なので、結婚できないのでは?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、養子と実子との間にいわゆる血のつながりがなければ法律上問題はありません。また、よくあるケースが、妻の実家に婿入りとして、妻の両親と養子縁組を行うという場合です。

このようなケースでは、先例上、Aさんには配偶者としての相続資格のみが認められるという扱いになっています(昭23.8.9民甲2371民事局長回答)。具体的にはAさんは配偶者として3/4の相続分を取得し、長女が兄弟姉妹として1/4の相続分を取得することになります。

上記のような取り扱いには異論もあり、配偶者としての相続分と兄弟姉妹としての相続分の両方の取得を認めるべきという考え方も有力です。

しかし、現在の実務上、先例に倣い上記のようなケースでは、配偶者としての相続分のみ認めるという扱いになっています。配偶者という立場は他の相続人とは一線を画す立場にあるというのが主な理由と考えられます。配偶者は他の相続人とは別系統の相続人であり(順位の影響がなく常に相続人)、また、兄弟姉妹と遺産を分ける際には3/4という大部分の遺産を取得できるため、別途相続分を認める理由に乏しいと考えられるためでしょう。

相続人資格が重複する際には専門家に相談を

相続人資格が重複する際の相続分については、法律的・専門的判断が必要なケースも多く、悩んだ際には専門家に相談するのが解決への近道です。

当事務所は、相続や遺言について、長年多くの案件に携わってきた実績があります。初回無料にて、相談を受け付けておりますので、相続に関するお悩み・お困り事がありましたら、お気軽にご相談下さい。

-

前の記事

第162回相続コラム 相続発生後、実家の固定資産税は誰が支払うのか? 2022.03.07

-

次の記事

第164回相続コラム 路線価の例外を認める基準は? 不動産の相続税をめぐる注目の裁判 2022.03.21