第18回相続コラム いまさら聞けない遺産分割の基本

相続には欠かせない遺産分割。今回は遺産分割についての基本を解説していきたいと思います。

そもそも遺産分割って何?

被相続人が遺言を残さずに死亡した場合には、被相続人の財産はいったん相続人全員の共有財産となります。相続人のそれぞれの共有割合は「第11回相続コラム 法定相続人の具体的範囲と相続分」で解説しました。このとき、誰がどの財産を相続するのかを具体的に決めることができます。このことを遺産分割といいます。原則として、遺産分割は相続人が集まって話し合いをして、分割の方法を決めます。この話し合いを遺産分割協議といいます。

遺産分割って必ずしないといけないの?

遺産分割をしなかったとしても、法律上は、被相続人が亡くなった場合には、自動的に相続が開始し法定相続分に従って相続人の共有財産となります。ですので、遺産分割を必ずしないといけないということはありません。しかし、遺産分割をしないと、預貯金が払い戻しできなかったり、不動産の活用が難しくなるなど、様々な不都合が生じます。後々トラブルになるケースもあります。遺産分割はしっかりとすべきでしょう。

遺産分割の方法

遺産分割は相続人の同意により、様々な方法で行うことができます。目安として法定相続分を用いて分割する場合や、遺産となる物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態・生活の状況などを全体的に考慮して分割する場合など、ケースによって分割方法は様々です。どのような分割方法であっても、後々相続人間でトラブルが生じないよう、しっかりと話し合うことが大切です。

遺産分割の種類

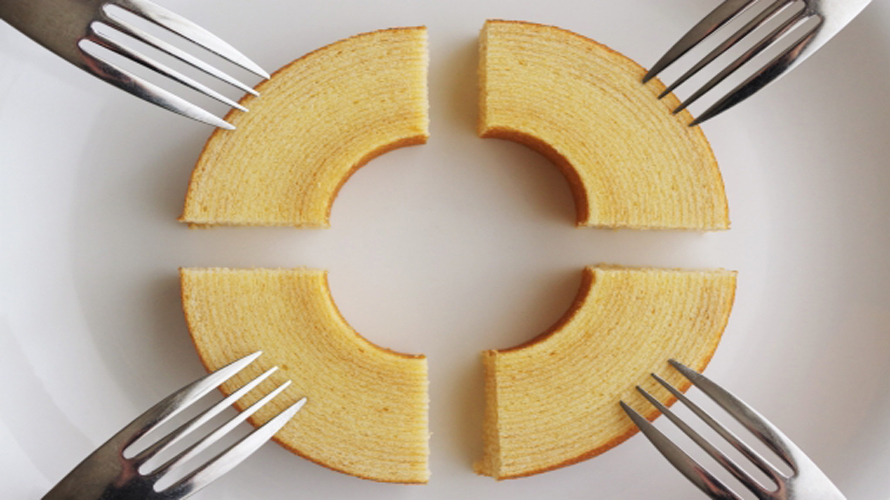

遺産分割の方法としては、具体的に次の4つがあります。分割する際に参考にしてください。

1.現物分割

現物分割とは、名前のとおり、個々の財産をそのままの状態で相続人にそれぞれ振り分けるシンプルな方法です。

2.共有分割

共有分割とは、1つの財産を複数の相続人で共有する方法です。この場合、将来、共有物の処分方法などで意見がまとまらなくなる可能性があるため、慎重に検討する必要があります。

3.換価分割

換価分割とは、遺産を現金に換えて、現金を相続人同士で分ける方法です。

4.代償分割

代償分割とは、相続人の一人が遺産を相続して、他の相続人に対しては代償金として現金を支払う方法です。

遺言と遺産分割

遺言で具体的に誰に何を相続させるのかを示されている場合には、遺産分割は不要になりそうです。しかし、相続分などを指定しているだけのような場合には、具体的に誰が何を相続するのかを決定する必要がでてくるので遺産分割は必要になります。

また、仮に遺言があったとしても遺産分割協議をすることは可能です。遺言は亡くなった方の最終意思ですので最大限尊重されるべきですが、相続人全員が合意に至るのならば遺言の内容とは異なった遺産分割をすることも可能です。

-

前の記事

第17回相続コラム 相続手続きに便利な法定相続情報証明制度とは 2019.04.12

-

次の記事

第19回相続コラム 未成年者がいる場合、遺産分割で必要になる!?特別代理人とは 2019.04.26